Tempos que já lá vão, ou como se diz agora, por influência do

slogan publicitário,

a tradição já não é o que era!

Com efeito, um bom par de anos atrás, as vindimas eram uma festa para alguns – os convidados, familiares ou amigos, citadinos – e azáfama e preocupação para a maior parte:

(i) os pobres caseiros ou rendeiros na expectativa do terço que lhes poderia caber;

(ii) os pequenos proprietários, sempre na incerteza da colheita que iriam ter e fazendo contas à vida, incluindo alimentação (um peso grande em tempos de míngua – era o tempo da sardinha para três) que haveria de se dar ao pessoal que ajudava à vindima.

Era o tempo em que a data da vindima era marcada de acordo com as disponibilidades dos outros lavradores do lugar ou das proximidades, para que, os pais e os filhos (normalmente mais de seis por família) pudessem distribuir-se na ajuda a prestar uns aos outros. Era o sistema comunitário, a

serviçada, a funcionar.

Então era ver, manhã cedo, homens e rapazes com escadas de madeira (até 12 passos) às costas, com a cesta de vime com o cambito pendurado ao ombro, em romaria às várias propriedades onde a vindima se ia realizar.

Iniciado o corte das uvas, após um frugal

mata-bicho – bagaço com açúcar e um naco de broa de milho e centeio –, as conversas, os ditos, as interjeições iam-se sucedendo entre os homens e as mulheres, procurando assim animar os espíritos e dar algum intervalo às dores de costas dos homens, que para além de constantemente terem de mudar as escadas pesadas entre as uveiras altas – as vides como que serpenteavam os choupos que serviam de armação: a tradicional

vinha de enforcado – ainda tinham, quantas vezes, de se encarrapitar para fora da escada de forma a chegar a um cacho de uvas que teimava em ficar a amadurecer por mais algum tempo.

As mulheres, essas, no seu corrupio entre as leiras e a adega com os cestos de vime pesados à cabeça e com o sumo das uvas, de tão calcadas, a escorrer-lhes pela cara e costas abaixo chegavam afogueadas e com o suor adocicado.

Até as crianças e moçoilas, ainda sem idade para acartar cestos, tinham o seu quinhão na azáfama da vindima. Como diz o ditado,

“o trabalho do menino só não o quer quem não tiver tino “, e então era vê-las, cada qual com o seu açafate, empenhadas na sua válida tarefa de apanhar todo e qualquer bago que caísse ao chão, pois desperdiçar era proibido e muitos bagos (envolvidos em terra ou sem ela) sempre davam mais uns quantos litros de vinho.

Aqui e ali ouviam-se os

cantaréus, ao despique, efectuados por 3 ou 4 moças que se juntavam junto às bordas, no intervalo de mais um carreto de cestos e que, ecoando vale abaixo, indicavam aos vizinhos que ali se vindimava e qual o seu estado de alma.

(i)

Lá vai o comboio, lá vai

Lá vai ele à’sobiar,

Lá vai o meu rico amor

Par’à vida militar.

Par’á vida militar,

Par´áquela triste sina

Lá vai o comboio, lá vai

Leva pressa na subida.

Leva pressa na subida,

Leva pressa no andar,

Lá vai o meu rico amor

Par’à vida militar.

(ii)

Deitei meus olhos ao rio,

Para ver teu brio.

Estavas a lavar.

Lava, lava, lavadeira

Estás na brincadeira,

Estás a namorar.

Deitei meus olhos ao rio,

Para ver teu brio.

Estavas a torcer.

Torce, torce, lavadeira

Tua roupa branca,

Que se pode ver.

Deitei meus olhos ao ar,

Para ver de que lado

O sol estav’à dar.

Para nesse lindo arame,

Estender tua roupa,

Para a ver secar.

(iii)

Tenho no meu agulheiro

Agulhinhas de bordar

Para dar ao meu amor

Quando ele aqui chegar.

Borboletinha olaré meu bem

Borboletinha olaré quem tem

(iv)

Tenho uma toalha branca

Fiada à luz da candeia.

O trabalho é oração.

È assim a vida d’aldeia.

(v)

Se vires o mar vermelho!

Não temas que é sagrado.

São as lágrimas de sangue,

Que por ti tenho chorado.

(vi)

Do lado d’além do Rio,

Tem meu pai um castanheiro

Dá castanhas em Abril,

Uvas brancas em Janeiro.

(vii)

Oh! Erva-cidreira

Que estás na varanda,

Quanto mais te rego

Mais tu cais pr’á banda.

Mais tu cais pr’á banda,

Mais t’hei-d’eu regar.

Oh! Erva-cidreira,

Que t’hei-d’eu cortar.

(viii)

Deitei o cravo ao poço. Olé!

Fechado, meio aberto.

Dá cá, toma lá.

Rapaz com’ó Chico.

Não há, não há.

(ix)

Venho de cima do Douro,

Num barquinho de papel.

Já há muito que não ouvi,

Suspiros do meu Manel.

(x)

Ana! Estava na cozinha

E sua mãe a chamou.

Oh! Ana! Oh! Ana!

Senhora Minha Mãe, já vou!

Eis que chegavam as 10 horas da manhã. E, com um cestinho de vime, bem composto com broa de milho da casa, azeitonas, cebola cortada numa malga ou covilhete com um fio de azeite e vinho tinto, um pedaço de toucinho, umas lascas de bacalhau salgado da peça e … pouco mais, coberto com um alvo paninho de linho, lá aparecia a dona da casa.

Fazia-se assim um merecido mas breve intervalo para recompor um pouco as forças já que naturalmente não faltava o garrafão empalhado, com o vinho tinto da casa que ainda sobrara da colheita anterior. Era vê-los, sentados no chão em redor da toalha de linho onde eram dispostos todos aqueles saborosos acepipes ou, quando chovia, com um saco de serapilheira à cabeça com um vértice do fundo dobrado para o interior a fazer de capote ou debaixo dos guarda-chuvas. Era a hora do almoço (hoje pequeno almoço).

- Ó Tio Zé! Beba mais uma pinga! Olhe que ele ainda está

bô.

Digerida a bucha lá se seguia para mais uma ramada (parreira ou latada) para encher mais uns cestos, para mais uns carretos.

Ao longe já se ouvia o chiar dos carros de bois, por entre caminhos tortuosos, íngremes por vezes, na sua função estóica de levar os cestos carregados de uvas para a adega dos Senhores (ou

fidalgos), sempre que as propriedades não tinham lagar, onde as uvas tintas de todos os caseiros, conjuntamente, seriam sovadas. Sim porque as uvas brancas já tinham sido apanhadas e vendidas para Adegas pois era muito complexo fazer vinho branco de

bica aberta, já que normalmente

nunca calhava bem.

Meio-dia! Hora do jantar (hoje almoço).

Hoje, infelizmente, tem chovido intensamente, toda a manhã! Os homens e mulheres estão ensopados em água! O trabalho pouco rendeu!

- Oh Tio Zé! Parece que chove a cântaros! Pode ser que ainda venha um

ausio (aberta) e dê para apanhar uma lagarada!

A dona da casa, afogueada e preocupada chega a correr:

- Oh! Zé! Chego a panela pr’á frente ou afasto-a p’a trás?

- Oh! Mulher! Cheg'à pr’á frente!

Com dificuldade lá se conseguiu improvisar uma

substancial refeição. Uma

tachada de arroz salpicado com feijão branco com sardinhas fritas ou de macarrão com espinhas de bacalhau ou batatas cozidas com um naco de presunto ou salpicão que religiosamente foi sonegado às refeições da família durante o ano para agora poder ser servido como lauto pitéu. E naturalmente o vinho tinto da casa que ainda terá de chegar até ao vinho novo.

Sobremesa? Isso era uma

fidalguia que não fazia parte dos hábitos alimentares desses tempos. Com muita sorte poderia aparecer um prato de rabanadas ou um prato de aletria que com o seu sabor adocicado merecia mais uma caneca de vinho. Mas tais doçarias raramente apareciam ao almoço, ficavam para a ceia (hoje jantar) ou para depois ou durante a sova.

Findo o repasto, novamente a azáfama durante a tarde em tudo igual ao que aconteceu durante a manhã. A meio da tarde, mais uma merenda com os mesmos ingredientes daquela que aconteceu a meio da manhã.

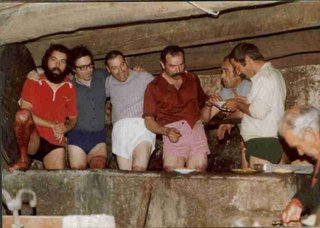

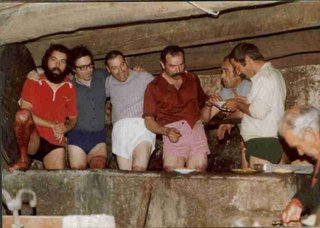

A noite chega. Provavelmente a vindima ainda terá que continuar no(s) próximo(s) dias. Agora é tempo de descansar um pouco, preparar as selhas onde os homens lavarão os pés para entrarem no lagar e meter as uvas a vinho. E, de calças arregaçadas até ao joelho ou em cuecas, lá vão eles pisando e repisando os cachos de uvas até que a grainha comece a boiar no cimo do mosto. Às mulheres era interdita esta função:

estragavam o mosto, diziam os antigos. Era um tabu que, a custo, só hoje foi esquecido e ultrapassado.

Para se vingarem dessa interdição, elas costumavam esconder abóboras no meio das uvas para que os homens ao entrarem no lagar escorregassem nas mesmas e caíssem no meio daquela massa de uvas e mosto ou então, pediam ao homem que durante a vindima ia metendo as uvas a vinho (para muitas mais caberem no lagar) que calcasse as uvas junto a um ou mais cantos (criando assim as mulas) para dificultar aos homens (sobretudo aos rapazes) da sova o levantamento das mesmas para as poderem arrastar e pisar com os pés.

E quando as moças se lembravam de surripiar as calças que os homens tinham tirado ao entrar no lagar cosendo as pernas das mesmas, uma à outra, rindo-se depois até ás lágrimas – riso puro, jovial, sadio, contagiante - quando depois de sair do lagar os homens tentavam, cambaleando e por vezes caindo, vesti-las?

Chegam entretanto as filhas da casa com uns pratinhos de aletria – feita com ovos caseiros, amarelinhos – bem quentinha, ainda a fumegar, salpicada com uns pozinhos de canela que sabe pela vida e se presta a mais uma rodada da caneca branca de porcelana cheia de vinho, sempre tinto!

Entremeado por

ditotes, por cândidas anedotas, adivinhas, alguns cantares (por vezes ao

desafio) e de quando em vez alguma música (os proprietários de mais posses chegavam a contratar uns músicos com instrumentos tradicionais), a massa que vai ficando depositada no fundo do lagar é levantada com os pés de forma a encontrar alguns bagos de uvas ainda inteiros e ser esmagados.

As pernas dos homens já escorrem mosto vermelho, qual sangue vivo que começa a brotar para uma nova vida.

O patrão dá a ordem:

- Mais uma volta e podem sair!

Está terminado o dia de trabalho

A patroa já tem pronta a ceia (hoje jantar). Arroz de galinha, ou talvez umas batatas cozidas com bacalhau ou se

“fizer minga” (se calhar) uma arrozada com um bom naco de toucinho ou presunto – que sempre se foi poupando para estas ocasiões –. No fim sempre se improvisava umas rabanadas para servir de final de repasto. Mais uns bons tragos de vinho para compor e…:

- Por hoje está feito, Tio Zé!

Levantada a mesa, uns entreter-se-ão a jogar as cartas (normalmente a

bisca ou o

burro) com a algazarra própria da

batota de alguns ou das

chias que por vezes iam acontecendo, outros na amena cavaqueira sobre os problemas da vida e da esperança que a colheita fosse boa e para que o ano que vem fosse um pouco mais farto e que um vinho esbelto e sadio, agora em preparação, saísse para as pipas mantendo o sabor inalterável da uva até à nova colheita.

Começam a sair. As lanternas (de petróleo ou carboneto) começam a acender-se – embora a electricidade tivesse já atravessado a Serra ainda não tinha chegado ao povoado –. A noite já vai longa e é preciso dormir para recuperar energias porque os dias que se aproximam serão cansativos, tal como o de hoje.

A vindima é agora, nos tempos que correm, um ritual mais técnico, sem o sabor bucólico e festivo doutros tempos, sem o mesmo esforço, a mesma

freima.

A marcação da vindima é já feita em função do grau de maturação das uvas, da disponibilidade do pessoal da casa (poucos chegam) aos fins-de-semana. Já não há festa – também já não há os convidados citadinos para assistir e tudo se processa de uma forma mais racional.

Porque as videiras estão armadas em bardos baixos – portanto mais expostas ao sol –, porque as operações da poda verde (espoldra ou deladroamento, desponta, desparra ou desfolha) permitem uma melhor exposição dos cachos de uvas, a colheita é mais fácil e célere. Rapidamente os cestos (agora de plástico) ficam cheios e o seu transporte para a adega é de imediato feito através do tractor.

Agora – os tempos são outros! – a plantação é de videiras de uvas brancas originando vinho branco de

bica aberta. Verde Tinto é mais complicado de trabalhar, mais complexo, mais demorado e com menos aceitação e saída, a não ser localmente.

Na adega as uvas são imediatamente esmagadas com a desengaçadora, jorrando o mosto assim obtido para uma dorna e de imediato para as cubas de aço, onde feita a sulfitação apropriada, aí repousará até à sua defecação nas próximas 24 a 48 horas para depois iniciar a sua fermentação.

A prensagem, um pouco mais demorada, pois a prensa hidráulica – que até uma criança pode facilmente accionar – precisa de algum tempo para esmagar o mais possível o cangaço. Contudo ao fim de algumas horas – ao início da manhã seguinte – já estará pronta para ou levar mais uma carga ou ser limpa.

Os repastos (pequeno almoço, almoço, jantar e merendas) são mais triviais, mais avantajados. Já incluem sobremesa, café e digestivos.

O mosto já está nas cubas à espera de um novo ciclo – agora o ciclo do vinho – as alfaias estão limpas e arrumadas,

os cestos já estão lavados.

Terminou a vindima!

O ciclo da videira chegou ao seu fim.

A nossa vida já começa a contemplar muitos ciclos completos da videira.

Amanhã começará outro.

Texto de Augusto Pinto Soares (2005);

Créditos fotográficos:

©

Luís Graça (1997, 2004, 2005);

© Augusto Pinto Soares (2005)

Candoz > Os primos Joana (Graça) e Miguel (Barbosa), há vinte e tal anos atrás... Quando ainda se faziam enormes medas com as canas do milho... Candoz é mais do que um espaço físico: é também o universo (mágico) da infância de tios e primos... © Luís Graça (1980)

Candoz > Os primos Joana (Graça) e Miguel (Barbosa), há vinte e tal anos atrás... Quando ainda se faziam enormes medas com as canas do milho... Candoz é mais do que um espaço físico: é também o universo (mágico) da infância de tios e primos... © Luís Graça (1980)